3,475 عدد المشاهدات

مدارات ونقوش (خاص)

مع تعاظم الحديث عن وباء كورونا الذي يسببه (فيروس كوفيد 19) تعود الذاكرة إلى أعمال أدبية وكتب تاريخية تناولت الأوبئة والجوائح التي ضربت البشرية، والتي يرجع بعضها إلى آلاف السنين، وتسبّب بعضها في إبادة حضارات وأمم كانت لا تغيب عنها الشمس، مثل الطاعون الذي فتك بالحضارة اليونانية، ثمَّ بمصر، وكذلك الجدري والكوليرا والإنفلونزا الإسبانية، وصولاً إلى مرض كورونا الذي بات مصدر رعب للبشرية؛ فهو أكبر حرب بيولوجية يقف العلماء أمامها حائرين.

يصف ابن إياس في مؤلفه «بدائع الزهور في وقائع الدهور» ما ألحقه وباء الطاعون بالدولة المملوكية التي عايشها وشهد انهيارها، قائلاً: «واشتد أمر الفناء والغلاء بالديار المصرية، وعمَّ سائر ضواحيها، ومات من أهل القاهرة والفلاحين نحو النصف، فلما اشتد أمر الغلاء وكثر الطعن، نادى السلطان في الناس أن يصوموا ثلاثة أيام متوالية، وأن يخرجوا إلى الجوامع».

انهيار الدول

ربما يكون الطاعون واحداً من الأسباب الرئيسة في انهيار حكم المماليك، إذ لم تقتصر عواقبه على حصده المستمر للسكان في موجات لا تتوقَّف في مصر والشام من العام 1347 وحتى الغزو العثماني في العام 1517، لكن العواقب الأوخم، كما يشير الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة القاهرة، تمثَّلت في المجاعات التي تعقب كل وباء والخراب والانهيار الاقتصادي.

ويضيف مؤلف «بدائع الزهور في وقائع الدهور» في أحد مشاهد الفناء بالطاعون: «إذا دخل الدار يفنيها حتى يعلقوا مفاتيح الدار في رجل النعش».

ويتفق المؤرخ الأمريكي شلدون واتس في كتابه «التاريخ والأوبئة» مع هذا الرأي، موضحاً أنَّ وفاة الآلاف من العمال والفلاحين في الوباء في مصر المملوكية أدى إلى هجر قرى بكاملها، وانهيار الزراعة ومعها صناعات أخرى مثل الحرير والملابس.

حيث «إنَّ القاهرة كانت تصنَّف كأكبر أو ثاني أكبر مدينة في العالم بتعداد سكاني يبلغ نصف مليون نسمة، قد فقدت مئتي ألف من سكانها في الفترة من 1347-1349».

ولم يكن وباء الطاعون قاصراً على الشرق الإسلامي، فالحقيقة التاريخية أنه جاء وافداً من أوروبا الغربية. يروي واتس كيف انتشر الوباء من موانئ البحر الأسود في العام 1347 عندما اعتلت الفئران والبراغيث سفناً متجهة إلى جنوا الإيطالية، الدولة- المدينة التي قادت مع شقيقتها البندقية- «فينيسيا»، حركة تجارة مزدهرة في حوض المتوسط، وارتبطت مع الدولة المملوكية في تحالفات تجارية. وسرعان ما وصلت السفن الجنوية إلى سواحل مصر ومدنها، ليعم «الموت الأسود» جنوبي وشمالي المتوسط وأوروبا الغربية.

لكن الدولة- المدينة في إيطاليا، بداية، تمكَّنت من التصدي للوباء تدريجياً عن طريق الحجر الصحي أو Quarantine (كلمة مشتقة من الرقم 40 بالفرنسية) لإبقاء السفن وبحارتها في البحر لمدة أربعين يوماً قبل دخولهم الموانئ (قبل معرفة كيفية انتشار المرض علمياً)، لتحدّ من موجاته التالية، وتوقف النزيف البشري لسكانها.

جهود الأطباء العرب

اختلف المؤرخون والكتّاب المسلمون في تفسير الطاعون، فالحقيقة أنَّ هناك من أدرك قبل الأوروبيين أنه وباء معد، ونصح بكيفية تجنُّبه ووقف انتشاره.

يجادل الدكتور أحمد عبد الجواد، أستاذ الطفيليات بجامعة القاهرة وكاتب مقدمة الطبعة المترجمة لكتاب واتس «التاريخ والأوبئة»، بما أورده الطبيب والعالم المسلم أبو بكر الرازي من وصف دقيق للطاعون وأعراض الإصابة به، كما يشير إلى أنَّ الفقيه والمؤرخ الأندلسي لسان الدين بن الخطيب المتوفى في العام 1374، قد حدَّد سبل الوقاية منه بوصفه مرضاً معدياً «ينتقل من الملابس والأكواب والماء وحتى قرط المتوفى».

رغم ذلك ظلت وجهة النظر الغالبة لدى الفقهاء والعلماء، أنه «بلاء من الله» بسبب فساد العباد وظلم الحكام. يكتب ابن حجر العسقلاني، المتوفى في القاهرة عام 1448، والذي توفيت ثلاث من بناته بالوباء، مؤلفاً عنه بعنوان «بذل الماعون في فضل الطاعون»، لا يشير فيه إلى العدوى، وإنما إلى أنَّ المرض «وخز من الجن»، معتمداً على أحاديث تعدُّ من مات به شهيداً، ومتجاهلاً أخرى تحثُّ على الفرار منه.

وظل الطاعون يضرب تلك المنطقة من العالم بين الفينة والأخرى طوال حكم العثمانيين وحتى الحملة الفرنسية، حيث لم يسلم نابليون وجيشه من الوباء. يروي الجبرتي في تاريخه «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» كيف بدأ الفرنسيون بإجبار المصريين على عادات جديدة بعد تفشي الوباء، غير أنَّ كل هذه الجهود لم تثمر بشكل حقيقي إلا في عهد محمد علي، الوالي العثماني، الذي يُنظر إليه تاريخياً على أنه مؤسِّس مصر الحديثة.

ويرى الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة القاهرة، أنه رغم صحة ما يقال عن معرفة بعض العلماء المسلمين بنظرية العدوى، فإنَّ المشكلة ظلت في العالم الإسلامي ترتبط بـ«مفهوم الدولة»، فقبل عهد محمد علي لم تكن الدولة في الشرق الإسلامي تشرف على أمور التعليم والصحة، وكانت تتركهما إلى «المحسنين» الذين يتطوعون لبناء المدارس والبيمارستانات، وهو التناقض بين «دولة العصور الوسطى» و«الدولة الحديثة» الذي كشفته الحملة الفرنسية.

جدل علمي

وعبر تقرير موسع عن وباء الكورونا نشره موقع «بي بي سي عربي»، يجادل الدكتور خالد فهمي، أستاذ التاريخ في جامعة أوكسفورد، والمتخصص في تاريخ مصر في القرن التاسع عشر، في حديث عن «تاريخ الكارنتينا في مصر» بأنَّ المشروع الصحي لمحمد علي كان نابعاً من خوفه على الجيش في حال تفشي الوباء، لكن هذا المشروع الذي بدأ بإقامة المحاجر حول المعسكرات، امتد أيضاً ليشمل الموانئ في الإسكندرية والسويس.

حتى ذلك الوقت لم يكن العلماء الفرنسيون والألمان قد حددوا الصلة التي ينتقل بها المرض من الفئران المصابة إلى الإنسان عبر البراغيث، فلم تلقَ جهود الحجر الصحي – على الطريقة الغربية – التي تبناها محمد علي سوى السخط والغضب من العامة الذين استنكروا أوامر الباشا بوضع المرضى منهم في المعازل وتجريم من لا يُبلِّغ عن المصابين، ومنع تغسيل الموتى أو تكفينهم والاكتفاء بطمر جثثهم في الجير الحي، الأمر الذي دفع البعض إلى ترك جثث موتاهم في الشوارع خوفاً من اتهامهم بإخفاء إصابتهم.

ربما لن يكون شعور العامة محل غرابة إذا عرفنا أن كلوت بك «مؤسس الطب الحديث» في مصر، كان لا يتفق مع نظرية العدوى.

وفي كتاب له بعنوان «لمحة عن مصر»، يقول كلوت بك: «وليس الطاعون من الأمراض المعدية الوبيئة، وسواد الأطباء الذين فحصوه في السنوات الأخيرة ودرسوه درساً دقيقاً يشاطروننا هذا الرأي». لكن كلوت بك استجاب في نهاية الأمر لأوامر قائده.

الأوبئة والأدب

وكما كانت الأوبئة مادة للمؤرخين، فإنها وفَّرت كذلك مادة خصبة للأدباء، عربياً وعالمياً. في رواية سيرته الذاتية «الأيام»، يعرض عميد الأدب العربي طه حسين لانتشار وباء الكوليرا في قريته مطلع القرن العشرين، ويصف لوعة أهل بيته بموت أخيه الأوسط طالب الطب الشاب بالوباء، الذي وكما نقرأ في كتاب «الأيام» كان قد «هبط إلى مصر ففتك بأهلها فتكاً ذريعاً، ودمَّر مدناً وقرى، ومحا أسراً كاملة».

الوباء الذي وصل المنطقة العربية في موجات عدة، بدءاً من القرن التاسع عشر، عرف طريقه إلى الأدب العربي، وتحديداً الشعر، الذي صور حالة الهلع والرعب التي اجتاحت بلداناً بأكملها، حصدت فيها الكوليرا أرواح الكثيرين.

نجد هذا مثلاً في قصيدة نازك الملائكة تحت عنوان «الكوليرا» التي تتناول انتشار الوباء في مصر في العام 1947، وكما في قصيدة للأديب والشاعر لويس صابونجي تتحدث عن انتشار الوباء في بلاد الشام ووصوله إلى الجزيرة العربية نهايات القرن التاسع عشر.

وليس بعيداً عن العالم العربي، تتناول رواية «القلعة البيضاء» للأديب التركي أورهان باموق، انتشار الكوليرا في إسطنبول العثمانية، وتراجع أعداد من هلكوا بالوباء بعد تطبيق إجراءات الحجر الصحي في البلاد.

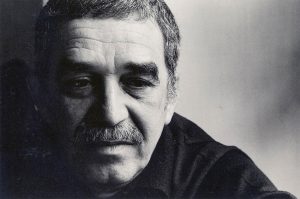

قتلت الكوليرا الملايين من البشر عبر العالم ليرتبط اسمها بالموت، لكنها في الأدب وجدت طريقها لتقترن بالحب أيضاً. ففي رائعته «الحب في زمن الكوليرا» يجعل الأديب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز من سفينة ترفع زوراً علم الوباء الأصفر ملاذاً للحبيبين فلورينتينو وفيرمينا.

ويبدو الحديث عن انتشار الكوليرا في المدينة الخيالية التي تدور فيها أحداث الرواية إشارة إلى تفشي الوباء في أمريكا اللاتينية في نهايات القرن التاسع عشر. أما في أيقونة الواقعية السحرية «مئة عام من العزلة»، فإنَّ ماركيز يضرب أبعد في الخيال ليطلق وباء الأرق والنسيان على سكان قرية ماكوندو المنعزلة عن العالم.

الأوبئة في أدب الرعب

الطاعون الذي عرفته البشرية مرات عديدة كان محوراً لعدد من الأعمال الأدبية الغربية، من بينها رواية «مجلة الطاعون» للكاتب الإنجليزي دانيال ديفو، التي تصور انتشار الطاعون في لندن في القرن السابع عشر، فضلاً عن روايات استخدمت الوباء القاتل ضمن إطار الخيال العلمي والديستوبيا كما في رواية ماري شيلي «الرجل الأخير»، ورواية الأمريكي جيم غريس «بيت الآفات» التي تصور انهيار المجتمع الأمريكي الذي يضربه وباء الطاعون في زمن مستقبلي متخيل.

عند الحديث عن استخدام الأوبئة في الأدب الديستوبي عربياً يمكن استذكار رواية «عطارد» للمصري محمد ربيع، وإن كان انتشار الكوليرا وإنفلونزا الحمير الذي تتحدث عنه الرواية ما هو إلا جزء بسيط من الموت الذي يحصد سكان القاهرة في عالم الرواية الكابوسي المرعب.

وعندما يُذكر الرعب وأدبه، يُذكر «العرّاب» أحمد خالد توفيق، الذي تضمنت عدد من الكتب ضمن سلسلته الشهيرة «سفاري» حديثاً عن الأوبئة، ما كان حقيقياً منها وما كان متخيلاً. نتحدث هنا عن كتب مثل «عن الطيور نحكي»، و«الموت الأصفر»، فضلاً عن «الوباء» الذي تصاب شخصياته بمرض يجعل عيونها تنزف دماً.

في رواية البرتغالي خوسيه ساراماغو «العمى»، يحصد وباء غامضٌ أبصار الناس، ما عدا واحدة، مظهراً أفضل وأسوأ ما فيهم. يستخدم العمى البصري في الرواية كدلالة رمزية على عمى الفكر، وهشاشة الأخلاق والمبادئ الإنسانية في أوقات العوز.

استخدام الرمزية كان أيضاً الأسلوب الذي يرى كثير من النقاد أن الروائي الفرنسي ألبير كامو اعتمده في روايته «الطاعون»، والتي تتخيل تفشي الطاعون في مدينة وهران الجزائرية في أربعينيات القرن الماضي.

وبينما تشكِّل وهران مسرح الأحداث، إلا أنَّ الرواية اعتبرت سجلاً لأجواء مدينة باريس تحت الاحتلال وقت خضوعها لألمانيا النازية، وحملت رسائل أعمق تدين الفاشية وتطرح موضوعات إنسانية عابرة للأزمنة والأماكن.

يتضح هذا في خاتمة الرواية، حيث نقرأ: «بكتيريا الطاعون لا تموت ولا تزول أبداً، ويمكن أن تبقى عشرات السنين نائمة في قطع الأثاث والغسيل، تنتظر بطول أناة في الغرف والأقبية وصناديق الأمتعة والمناديل والورق، وقد يجيء يوم، لبلية البشر وعبرتهم، يوقظ فيه الطاعون جرذانه ويرسلهم كي يموتوا في مدينة هانئة».

لا يمكن الحديث عن الأوبئة التي عرفها العالم من دون الحديث عن الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت بين عامي 1918 و1920 متربعة كواحد من أكثر الأمراض فتكاً بالبشر.

ونجد تصويراً رائعاً للأحداث التي صاحبت انتشار هذه الإنفلونزا في رواية الصحفية والكاتبة الأمريكية كاثرين آن بورتر «حصان شاحب فارس شاحب».

أما عربياً فنجد مثلاً في رواية اللبناني ربيع جابر «أميركا» صوراً قاسيةً لهذا الوباء الذي عايشه العرب المهاجرون إلى أمريكا، حيث تمرُّ يومياً سيارات تنادي على الناس لإلقاء جثث موتاهم من الشبابيك بعد تفشي الموت بالإنفلونزا إلى درجة يصعب معها دفن كل ميت في قبر خاص.